加密货币面临的形象危机

加密货币正面临严重的形象问题。这种问题无法通过代码更新、价格波动或行业术语堆砌来解决。破局关键在于建立清晰精准的行业定位、更具公信力的表达方式,以及全新的对外展示姿态。

核心问题概述

• "加密货币"已成为负面标签:在圈外人士认知中,这个词更多关联诈骗、 meme 代币和崩盘事件,而非技术创新或可信度

• 应重塑为"数字资产":该术语更符合监管机构、银行及金融机构的表述体系,能将严肃项目与投机噪音区隔

• 根源在于行业领导力:太多项目仍采用电报群的传播方式——轻浮、术语泛滥、缺乏专业度,亟需建立创始人级别的品牌建设和专业形象

• 成熟化势在必行:只有展现出可信、清晰的沟通能力,才能获得机构、政策制定者和主流用户的认可

• 未来发展路径:停止追逐牛市周期,建立长期叙事,将行业定位为现代金融基础设施而非混乱代名词

重塑行业身份的必要性

公众和主流媒体对加密货币行业的负面印象持续加深,关于"比特币消亡"的报道仍在不断涌现。颇具讽刺意味的是,在圈外人群的认知中,近期最常关联的词汇竟是" meme 代币"和"跑路骗局"。

要扭转这种局面,行业必须抛弃早期形成的草莽形象,正确定位其快速演进的新身份——数字资产产业。这绝非文字游戏,而是渴望获得主流信任的必经之路。

为何"加密货币"一词需要淘汰

在行业内,"加密货币"仍能唤起对创新、去中心化和金融变革的憧憬;但在外界眼中,这个词更多引发的是怀疑与不靠谱的联想。

残酷的现实是,大众往往将比特币与诈骗项目混为一谈,将以太坊与交易所暴雷及 ICO 乱象划等号。行业内关于无许可设计、"二层网络"等技术概念的深度讨论,对普通用户而言毫无意义。他们看到的只是混乱的缩写词、 meme 代币、黑客事件和平台崩塌。

语言塑造认知范畴。若要让区块链基础设施成为主流产业的持久支柱,就需要一个与之匹配的全新命名。"数字资产"虽非完美,但提供了清晰度——它暗示底层价值,符合监管方与机构的术语体系,最重要的是能划分严肃项目与投机泡沫的界限。

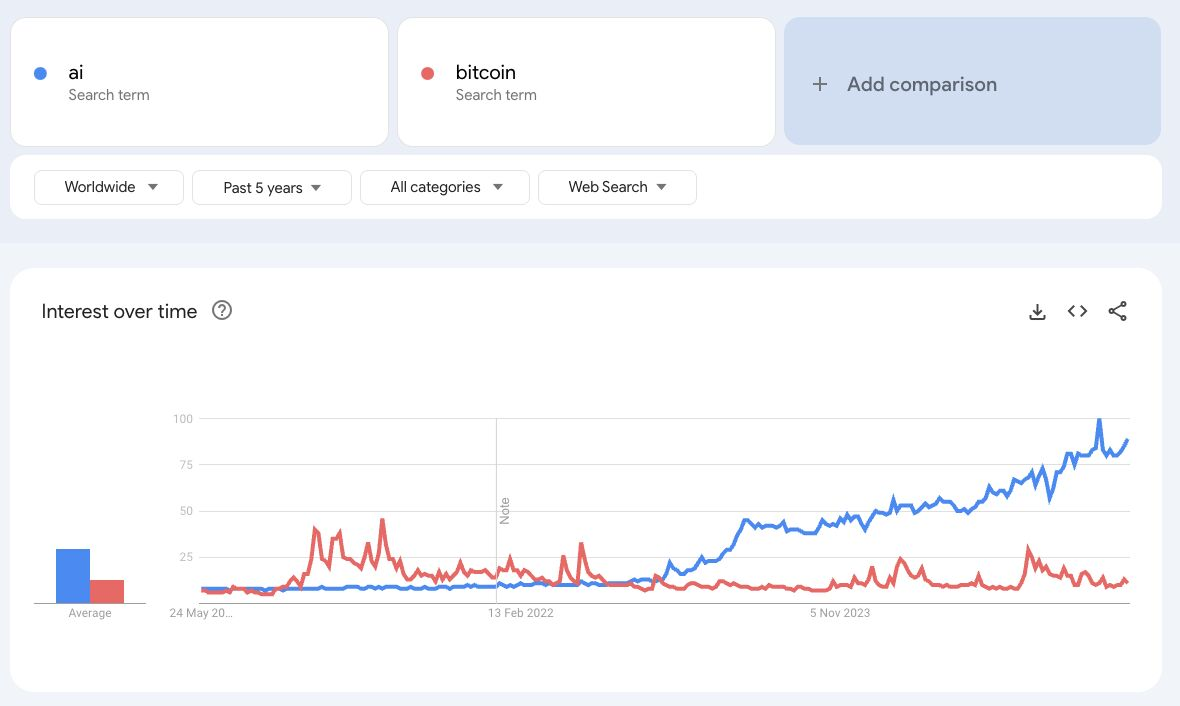

这个问题不仅存在于行业内部认知,数据同样提供了佐证。谷歌趋势显示,公众对人工智能的兴趣已全面超越比特币及加密货币相关词汇。自2022年底以来,"AI"的搜索量持续大幅领先"Bitcoin"。

数据来源:谷歌趋势

数据来源:谷歌趋势

品牌问题的领导力根源

许多项目仍采用电报群式的沟通方式——设计粗糙随意、语气轻佻、信息淹没在专业术语中。可悲的是,专业精神反而被部分从业者视为"不够极客"的表现。

这种模式属于已经过去的市场阶段。建设者需要以百年科技企业创始人的标准要求自己,这意味着:严谨的视觉识别系统、连贯的对外信息、清晰的官网呈现、机构级别的产品更新,以及面向更广泛受众的持续互动。

还需要战略思维。传统初创企业会考虑市场定位、客户获取和品牌资产,而太多加密团队仍在模仿推特网红的行为模式。牛市或许能掩盖这些缺陷,熊市则会将其暴露无遗。

成熟化不再是可选项

加密早期采用者常将行业的"另类性"视为特色而非缺陷,认为 meme、俚语和内部笑话增添了活力。这种特质可以保留,但必须加以控制。

机构资本、政策制定者和主流用户不会与卡通头像运营的领域深入合作。行业价值必须以外界能理解并信任的方式呈现——包括团队谈吐、着装风格、路线图设计、里程碑汇报,以及对外沟通方式。如果专业投资者无法从官网获知项目实质,如果最新动态是晦涩的 meme 图,这就是严重的传播失误。在金融市场,认知往往快速转化为现实。

停止牛市导向的营销

另一个信誉问题源于行业随市场周期变化的发声方式:牛市时自诩为"社会运动",熊市时又改称"底层技术"。要实现可持续发展,必须保持统一的发声基调。

项目方必须停止"等待下一轮暴涨"的叙事逻辑。浮夸的代币销售、空洞的路线图、超出交付能力的营销预算,都在传递短期主义信号,这会吓退所有非高风险偏好的参与者。

有志于十年后仍在场的公司,应当从现在开始展现相匹配的行为模式。这种姿态应体现在人才招聘、资金使用和发展规划等各个方面。锋芒可以保留,但必须与可信度并存。缺乏可信度时,再好的创意也会被表现更专业的竞争对手取代或重构。

构建新叙事框架

作为拥有十余年传播经验的从业者(先后涉足政治竞选、企业传播及数字资产领域),我深刻认识到:当某个领域无法主导自身叙事时,就会被他人定义——无论是记者、监管者、批评者还是内部不良参与者。

教训很简单:可信度不是营销的附加品,而是从核心长出的根基。这次品牌重塑的要义,不是抛弃加密货币,而是让其变得可被理解。叙事重点应该是基础设施而非价格波动,是发展潜力而非市场混乱,是长期变革而非拉盘出货。

"加密货币"一词不会消失,但不该继续主导我们的公共对话。我们正在建设一个严肃产业,是时候展现相匹配的行业姿态了。

资金费率

资金费率 资金费率热力图

资金费率热力图 多空比

多空比 大户多空比

大户多空比 币安/欧易/火币大户多空比

币安/欧易/火币大户多空比 Bitfinex杠杆多空比

Bitfinex杠杆多空比

账号安全

账号安全 资讯收藏

资讯收藏 自选币种

自选币种