核心洞察

以太坊基金会向Kraken交易所转入10,000枚ETH(约合4,270万美元),称用于资金需求。此次出售虽符合其财政计划,但因规避DeFi工具引发争议。批评者指出,此举暴露了基金会理念与实际行动的差距。

事件背景

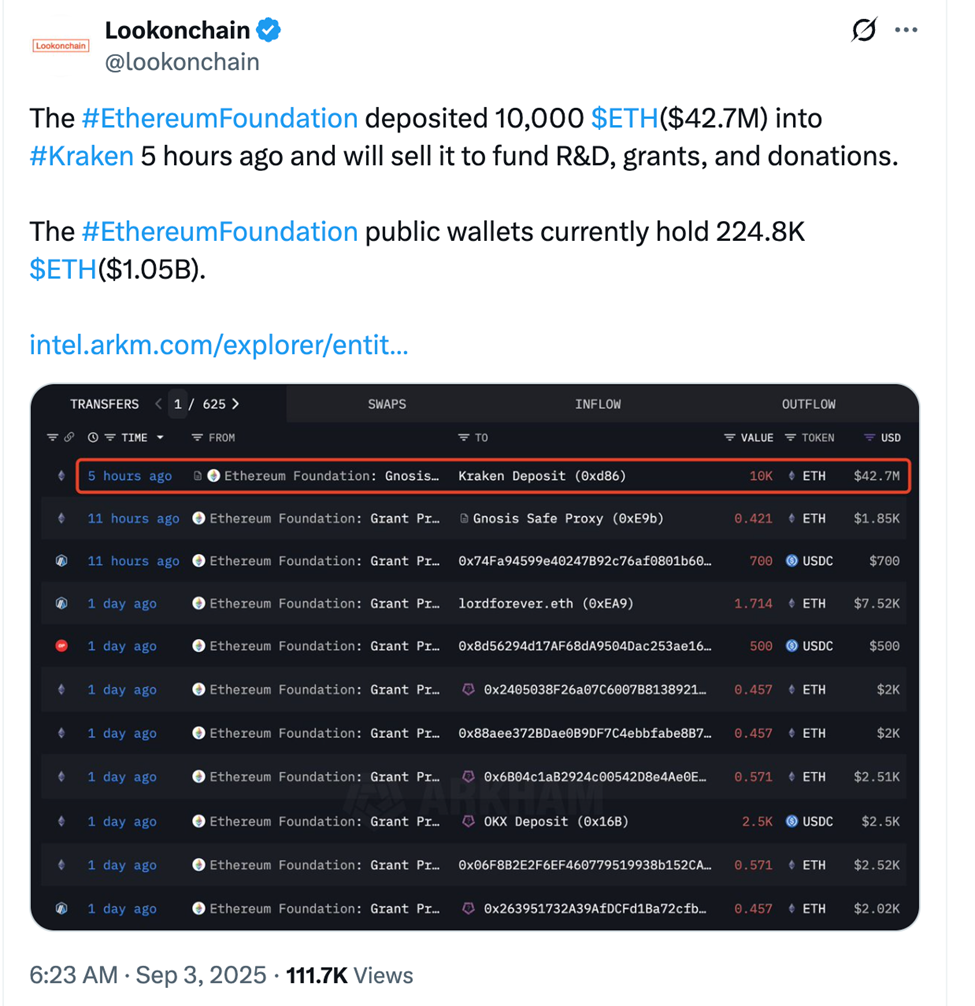

以太坊基金会(EF)近日将10,000枚ETH转入Kraken交易所,按当时市价计算约价值4,270万美元。基金会表示,这笔资金将用于研究、资助和捐赠项目。

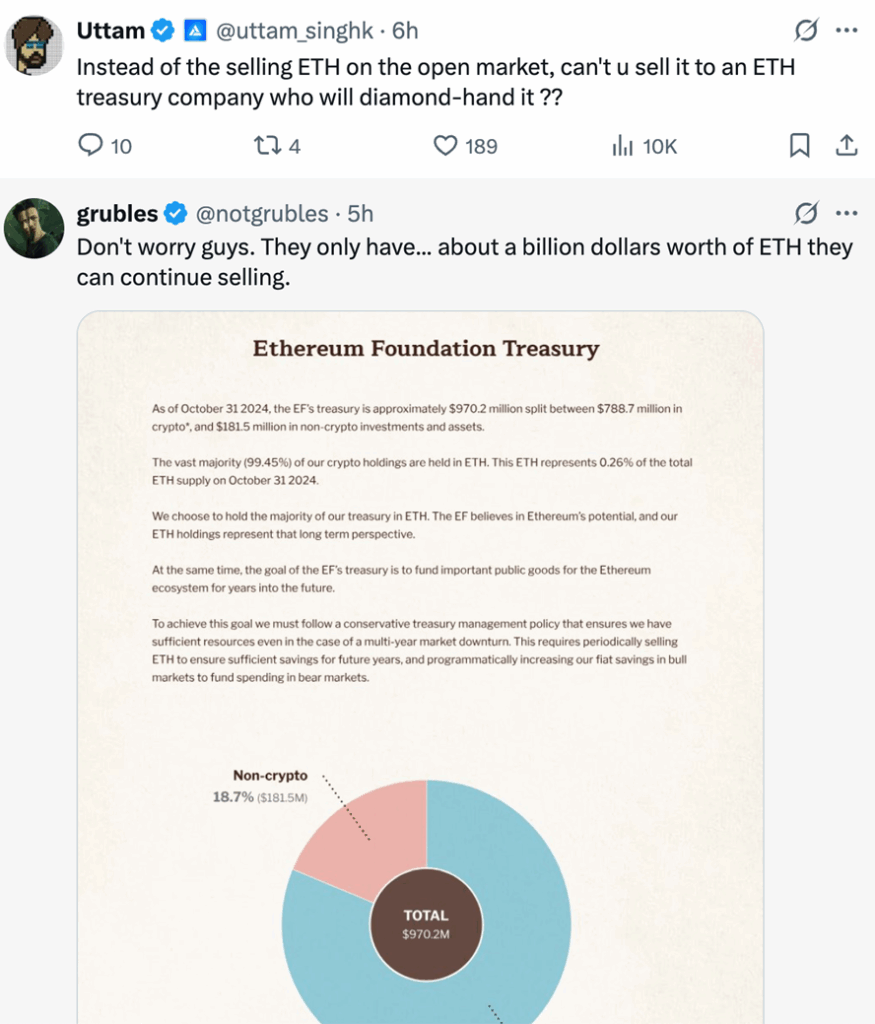

表面看来这属于常规操作——EF持有价值超10亿美元的ETH资产,出售部分资产以支付开支本在预期之中。但因其选择通过中心化交易所进行抛售,引发了加密社区的强烈反弹。

批评声音认为,此举与以太坊自身支持DeFi和去中心化的主张背道而驰。

以太坊基金会的ETH出售逻辑

以太坊基金会不仅是研究机构,还肩负着管理以太坊财政储备的职责。2025年6月,EF曾公布财政政策,明确资金运作规范。

该政策简明扼要:基金会需保留可覆盖约两年半支出的现金储备。为此,会在ETH价格高位时阶段性出售资产。本次出售正符合该策略。

但执行方式引发质疑。EF虽频繁倡导DeFi、隐私保护和消除中间商,却仍选择了中心化交易所Kraken。

批评者提议,EF本可通过ETH抵押借入稳定币、使用链上兑换协议,或向长期财政机构定向出售。然而基金会最终选择了传统路径。

社区强烈反应的深层原因

10,000枚ETH的抛售量相比每日ETH交易量微不足道,尚不足以冲击市场。但象征意义远超数值本身。

交易员和分析师纷纷指出EF言行不一的矛盾。部分人士建议EF本可采用链上分批出售,而非单次交易所转账;更有人质疑:若EF真将ETH视为货币,为何需要兑换法币?

极端观点认为,通过出售ETH来资助以太坊生态项目,本质上是对ETH作为稳定资产的不自信。

这种认知落差正是争议核心——以太坊旨在颠覆传统金融体系,但其官方机构仍在沿用旧范式。

时机选择同样微妙:当时ETH价格处于数年高位,基金会此时抛售难免被解读为套利行为,进一步激化了批评声浪。

以太坊面临的信任挑战

尽管EF公开声明将分批出售以降低市场冲击,但根本问题在于信任危机。

基金会财政博客中明确提及支持DeFi和密码朋克精神,承诺扶持开源项目与链上工具。但实际操作仍依赖中心化变现渠道。

这种矛盾短期内恐难改变:大额交易时,中心化交易所仍具备效率和安全优势,而链上方案存在流动性不足或被攻击风险。

从风险管理角度看,EF的决策合乎逻辑。但也揭示出:即便以太坊最坚定的支持者,在涉及真金白银时也不得不向现实妥协。

对投资者而言,关键启示很明确:据Lookonchain数据显示,EF仍持有超224,000枚ETH储备。每次抛售都将引发市场对基金会ETH信仰度的拷问。

本次10,000枚ETH出售虽符合既定政策,却也再次提醒社区:理想与现实之间的鸿沟依然存在。

资金费率

资金费率 资金费率热力图

资金费率热力图 多空比

多空比 大户多空比

大户多空比 币安/欧易/火币大户多空比

币安/欧易/火币大户多空比 Bitfinex杠杆多空比

Bitfinex杠杆多空比

账号安全

账号安全 资讯收藏

资讯收藏 自选币种

自选币种